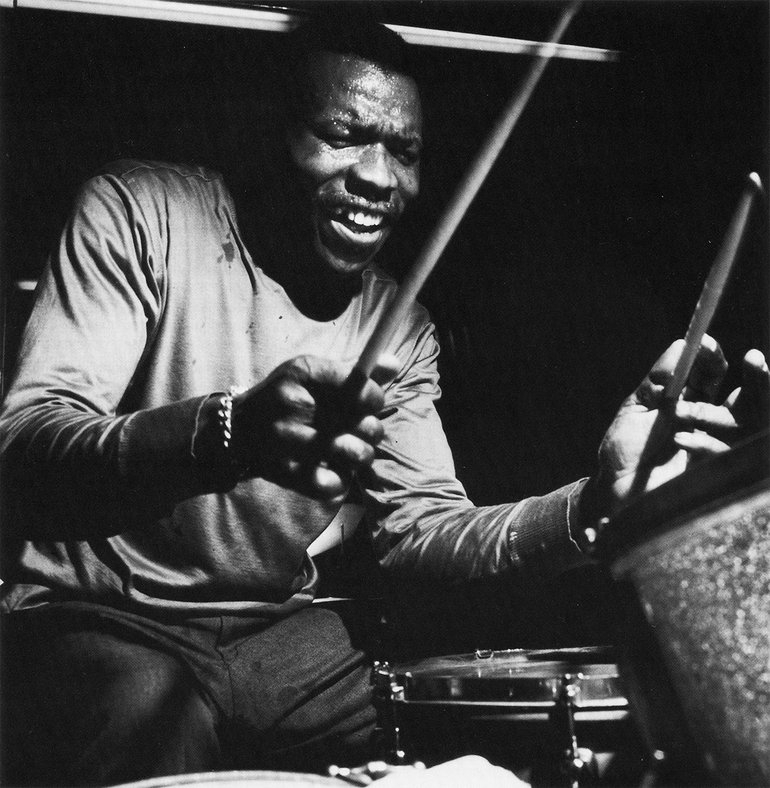

Как-то раз я зашел в отель Челси навестить Элвина Джонса, блестящего и уникального барабанщика, свирепая и одновременно с этим тонкая игра которого перевернула за последние шесть лет все представления о джазовых ударных и о джазе в целом. Джонс всегда удивлял. Во время грандиозного выступления квинтета покойного Джона Колтрейна в Филармоническом зале несколько лет назад он погрузил слушателей в настоящий океан звука, буквально потопив остальных участников группы. А вскоре после этого на сеансе записи с Эрлом Хайнсом, Пи Ви Расселом, Кларком Терри и полдюжиной членов группы Дюка Эллингтона продемонстрировал вкус и апломб лорда Честерфилда. На джазовом фестивале в Ньюпорте в 1965 году в середине дня, посвященного барабанщикам, он исполнил короткое, интенсивное, стилистически замысловатое соло, выбившее почву из-под ног целого взвода его коллег, среди которых были Бадди Рич, Луи Беллсон, Джо Джонс, Арт Блейки и Рой Хейнс. Следующим летом он собрал разношерстный коллектив для участия в джазовом фестивале в Монтерее, во главе с Гилом Эвансом. Но выступление не задалось, и Джонс погрузился в лабиринт собственных партий, пока группа хромала на заднем плане. Весь прошлый год он и его небольшая команда выступали в различных нью-йоркских клубах - Pookie's Pub (ныне несуществующий), Slugs', Dom и Village Vanguard. Его свобода и взрывная уверенность ставят его в один ряд не только с величайшими барабанщиками (Сидни Катлетт, Джо Хоунс, Дэйв Таф, Чик Уэбб и Бадди Рич), но и с революционными джазовыми музыкантами в целом (Луи Армстронг, Чарли Паркер, Бад Пауэлл, Орнетт Колман).

Джонс встретил меня в коридоре на первом этаже и провел в свой номер. Комната была длинной, узкой и темной, холостяцкое гнездышко. Кровать не застелена, на маленьком обеденном столе лежала коробка кукурузных хлопьев и немытая миска с ложкой. По бокам кровати стояли тумбочки, на одной из которых виднелась банка из-под виноградного сока Велч с водой, а на другой - переполненная пепельница и копия «Путешествий космического гонщика». Стол завален аспирином и пластырями, рядом лежали остановившиеся дорожные часы. Между бас-бочкой и малым барабаном в нише у окна были зажаты пара туфель и галстук-бабочка.

Джонс порылся в ящике стола и вытащил что-то похожее на пачку гостиничных счетов. «Я худший бухгалтер в мире», - сказал он твердым хриплым голосом. «Я живу здесь несколько месяцев, и, черт возьми, семьдесят с лишним долларов в неделю, которые я плачу, даются мне нелегко. Pookie’s Pub, в котором я сейчас работаю, не самый щедрый клуб в городе. Я зарабатываю около ста пятидесяти в неделю. Сегодня утром я получил письмо от моей жены, которая живет недалеко от района Хейт-Эшбери в Сан-Франциско - но она не хиппи. Пишет, что мой ребенок, которому два года, снова заболел, а это значит, что придется платить. Деньги нужны всем сразу». Он встал на колени и вытащил из-под бюро коробку с копией своего нового альбома, что-то написал на обороте и взял один из счетов за гостиницу. «Позвольте мне предложить этот альбом человеку внизу. Может, он заставит его замолчать на два-три дня». Он открыл дверь и столкнулся с большой горничной.

«Поменять вам полотенца?» - спросила она. «На двери всегда висит табличка «Не беспокоить», я никогда сюда не захожу».

«Знаю, - сказал Джонс, - я забыл, не до этого».

Когда он вернулся, горничная вручила ему свежие полотенца. Он положил их на стол, сходил на кухню за бутылкой Lowenbrau, сел на кровать, достал сигарету из французской пачки и закурил. На нем была полосатая спортивная майка, помятые брюки цвета хаки и грязные итальянские туфли. Джонс выглядит впечатляюще - большая голова с окаймленным скулами лицом, твердый подборок и большой, широко улыбающийся рот без одного клыка. Его глаза горят. Шести футов ростом, с широкими плечами и талией Скарлетт О'Хара, на нем не было ни грамма жира. Руки большие, с длинными толстыми пальцами.

Джонс взбил подушки и растянулся на кровати.

«Ну вот, дневная суета утихает. Я уже был сегодня в пригороде и вернулся. Обычно я ложусь спать не раньше половины пятого, но в десять тридцать уже вскакиваю. Думаю, это нормально, когда тебе за сорок. Но я сплю примерно пять часов днем, так что я в порядке. Завтра утром, в девять тридцать, мне нужно пойти на склад барабанов Gretsch в Бруклине и выбрать тарелки. В голове несколько дней звенеть будет». Джонс помахал сигаретой. «Я курю это с тех пор, как Дюк Эллингтон позвал меня, будучи в европейском турне с Норманом Гранцем. Это было года полтора назад. Я присоединился к нему во Франкфурте, и мое пребывание у него длилось всего полторы недели - Нюрнберг, Париж, Италия и Швейцария. Я был новеньким. Группе было сложно привыкнуть к моему стилю, и мне приходилось делать все очень быстро, пытаясь адаптироваться. Затем басист начал подтрунивать надо мной, ускоряя и замедляя темп, чтобы казалось, будто я «плаваю». Пришлось поговорить с ним, чтобы он перестал. Ходжес, Кэт Андерсон, Гонсалвес и Мерсер Эллингтон знали, что происходит, но Дюк - нет. Я не общался с основными, потому что они жаловались на мою игру Дюку. Не знаю, может, Кути, который постоянно строго смотрел на меня, хотел, чтобы я называл его мистером Уильямсом и чистил ему ботинки. Кроме того, у Дюка был второй барабанщик в группе, настоящий эгоманьяк. Так что мы с Дюком поговорили в аэропорту Орли, и я сказал ему отправить телеграмму Сэму Вудьярду с просьбой приехать, он знал всю программу. Я видел Дюка позже, когда он узнал, что происходило, и мы общались легко, без напряжения. Он сказал, что я могу вернуться с группой в любое время, когда захочу. Он хороший человек. Если бы у меня было больше времени тогда и меня оставили в покое, все могло бы получиться как надо. После ухода из группы я проспал в гостиничном номере три дня. Я устал он жуткой головной боли, которая изводила меня на побережье в последние дни с Колтрейном.

Джонс свесил ноги с кровати и закурил еще одну сигарету. Он держал ее в руках между коленями. Его веки внезапно опустились, придавая ему томное, почти пьяное выражение, а голос стал низким и хриплым. «Я присоединился к Джону Колтрейну в 1960 году. Шесть лет с ним были самыми продуктивными в моей карьере. Казалось, что вся моя жизнь была подготовкой к тому периоду. С самого начала и до последнего раза, когда мы играли вместе, это было нечто невероятное. Самым впечатляющим было ощущение непрерывного коллективного роста. Каждую ночь, когда мы выходили на сцену - неважно, проехали мы пятьсот или тысячу миль - усталость как рукой снимало. Это одна из самых прекрасных вещей, которые можно испытать. Если в человеческих отношениях бывает идеальная гармония, то эта была она. Мы не хотели, чтобы с кем-то из нас происходило что-то деструктивное. Колтрейн был скромным парнем в лучшем смысле этого слова, человеком глубоких мыслей, никогда не говорил банальностей. Честный со всеми и с самим собой, религиозный. Кажется, его дед был баптистским священником. Я сам баптист, но перестал ходить в церковь много лет назад. Церковь в каждом из нас.

«Во время работы с Колтрейном я учился взаимодействовать с другими инструментами, у меня была свобода. Он, должно быть, чувствовал мою игру, ценил ее. Никогда не было ни ритмических, ни мелодических, ни гармонических конфликтов. По крайней мере, я их не замечал, а такие вещи чувствуешь сразу. Я никогда не задумывался о длине соло Колтрейна, которое иногда длилось сорок минут. Я был в состоянии проследить его мелодическую линию через все формы, в которые он впутывался и выпутывался, через все паттерны и бесконечные вариации вариаций. Это было похоже на самостоятельный концерт. Единственное, что имело значение - завершение того цикла, в котором он находился. Я был так взволнован, слушая его, что еле сдерживал себя. В соло Колтрейна была сила жизни, и когда он заканчивал, ты чувствовал, что познал что-то новое. Я не хотел покидать Колтрейна, но состав сменился. Он взял еще одного барабанщика, и я больше не слышал, что делаю. Это был перебор, смешно. Я чувствовал разочарование, понимая, что не могу внести свой вклад. Думаю, Колтртейн был расстроен, а у меня была постоянная мигрень».

Джонс поднял голову, открыл глаза и прокашлялся. «Когда я услышал о его смерти, я не поверил этому. Билли Грин, мой пианист, позвонил мне рано утром и рассказал. Позже я позвонил Бобу Тиле, звукорежиссеру Колтрейна, и он подтвердил это. Знаете, каково это терять близких - тяжелое чувство наваливается на вас.

«Вообще мне очень повезло, я играл с огромным количеством великих людей. Когда я начинал в Детройте в 1949 году, там было много клубов и работало много музыкантов - Барри Харрис, Билли Митчелл, Пол Чемберс, Кенни Баррелл, Томми Фланаган, Милт Джексон и Дуг Уоткинс. Для меня это было откровением, потому что Понтиак, мой дом, был похож на деревню. Мой первый профессиональный концерт устроил Арт Мардиган, барабанщик, с группой из пяти человек в баре на Гранд-Ривер-стрит. Все шло хорошо до сочельника, когда пришло время платить. Я выглянул в окно и сквозь адский снегопад разглядел нашего пианиста, который также был лидером, бегущего по улице со всеми деньгами. Так что я вернулся в Понтиак и устроился на работу в маленькую придорожную лавку, где выступала певица типа Софи Такер. В ней не было музыки, но она была возлюбленной хозяина, и когда она сказала ему, что во мне нет музыки, меня уволили. Затем Билли Митчелл позвонил мне из Детройта и пригласил меня поехать с ним в «Синюю птицу». Это было маленькое заведение, принадлежавшее трем сестрам и брату, там вкусно кормили. Я остался там на три года. Томми Фланаган играл на фортепиано, а Тад, мой брат, который был в разъездах и в армии с 1939 года, на трубе. Пеппер Адамс, баритон-саксофонист, а также Сонни Ститт, Майлз Дэвис и Уорделл Грей. Затем Тад ушел с Кантом Бейси, а через шесть месяцев я пошел в Rouge Lounge. Я играл много концертов и участвовал во всех джемах. Я больше не знаю такого города, как Детройт в те времена. Детройт поддерживал своих музыкантов. В Rouge Lounge я работал с Кенни Барреллом, помощником Кармен МакРэй, и однажды днем Эд Саркесян, который руководил этим заведением, получил звонок из Нью-Йорка от Бенни Гудмана, который собирал большую группу, и попросил меня прийти на прослушивание. Саркесян был большим поклонником Гудмана, и когда я пришел на работу в ту ночь, он был в восторге. Его лицо светилось, как рождественская елка. Он рассказал мне о Гудмане, а затем спросил, нужны ли мне деньги, нужна ли мне какая-нибудь одежда, нужно ли мне вообще что-нибудь, и на следующий день я отправился в Нью-Йорк - прямо посреди недели. Прослушивание проходило в старой студии Nola Studios на Бродвее, Пятьдесят второй улице, и когда я вошел, вся группа уже была в сборе. Единственным человеком, которого я знал, был мой брат Хэнк, играющий на фортепиано. В группе был Бадд Джонсон и, я думаю, Бак Клейтон, но тогда я их не знал. Бенни там не было. Они записали музыку для «Sing, Sing, Sing», и если есть хоть один номер, который мне никогда не нравился, так это он. Они обязательно хотели эти тяжелые четверти бочкой. Мы начали, и я просто не вписался. Ничего не вышло. Затем, в середине следующего номера, басисту пришлось уйти, и я стал замечать, как ребята из группы поглядывают на часы. Прослушивание закончилось, менеджер подбодрил меня. Бенни позвонил позже, поблагодарил за то, что пришел, и сказал много теплых слов. Но работу я не получил. Тем не менее, я получил концерт в квартете с Чарли Мингусом, Тедди Чарльзом и Дж. Р. Монтерозом, тенор-музыкантом. С Мингусом никогда не было скучно. Каким бы эксцентричным он ни казался, в основном это притворство. Он на самом деле весьма застенчивый человек и старается изо всех сил скрывать это. Постоянно чего-то боится, как маленький мальчик. Но когда он перестает говорить и начинает играть, виртуоз и гений в нем начинают сиять. Это другой Мингус. Мы совершили короткую поездку в Ньюпорт, Торонто и Вашингтон, но Мингус и Тедди Чарльз все время спорили, и у Мингуса возникла одна из его безумных идей: «Я уволю вас, - сказал он мне, - а затем я уйду, и мы поедем в Кливленд и сыграем с Бадом Пауэллом». Так и сделали. Когда Мингус покинул группу, к нам присоединился Томми Поттер, и мы работали с Бадом полтора года».

Джонс сел и сказал: «Я голоден. Позволь мне заказать пару бутербродов и еще пива». Он позвонил, затем встал и обошел комнату.

«Бад был очень слабым и больным», - продолжил он. «Замкнутый, но мы прекрасно ладили. В итоге лидером стал я, со мной советовались по поводу настройки и прочей рутины. Днем я навещал его и водил в кино или на прогулки. Он мог открыться и быть очень продуктивным. К тому времени его увлечением был алкоголизм, и все, что ему было нужно, это пара рюмок чтобы слететь с катушек. Я давал ему по две бутылки пива в день и он был в порядке. Но время от времени я терял контроль над ним - например, как-то раз кто-то влил в него немного вина, и на следующее утро его нашли в переулке в нижнем белье, у него украли даже рубашку с галстуком. Затем, однажды ночью в Birdland, во время антракта, он уехал, и я не видел его два года. Перед своей смертью, пару лет назад, он зашел в мою квартиру на Шестнадцатой улице в день моего рождения и принес мне в подарок свою фотографию с автографом. С ним всегда обходились плохо, все - менеджеры, букмекеры, владельцы клубов, полиция. Кто-то сказал мне, что Кути Уильямс считает, что проблемы Пауэлла начались в сороковых годах, когда он выступал с группой Кути в Филадельфии. Пауэлл напился или что-то в этом духе, полицейские схватили и сильно избили его, в основном по голове, вероятно, вызвав повреждение мозга. Его матери даже пришлось приехать из Нью-Йорка, чтобы забрать его. А ему было не больше девятнадцати. Черт, у него не было шанса.

«После этого я работал с Тайри Гленном, а затем со Свитсом Эдисоном. Свитс - тот еще котяра, скользкий тип, модник. Но что за трубач, какой красивый звук - чистый, как горная вода. Ни один из ныне живущих трубачей не может сыграть балладу так, как Гарри Эдисон. Наши путешествия были веселыми. У нас был контракт на участие в джазовом фестивале на курорте во Френч-Лике, штат Индиана. Это был, кажется, октябрь 1959 года. Все пятеро из нас - Джимми Форрест, Томми Поттер и Томми Фланаган, который тоже был в группе - еле втиснулись в машину, и поскольку внутри не было места, я привязал свои барабаны сверху к крыше. Мы проехали восемьсот миль без остановок сквозь дождь и град, обрушивающиеся прямо на мои барабаны, и когда мы добрались туда, вместо приветствия услышали: «Где вы были? Вы должны были играть вчера». Джонс грустно рассмеялся. Прибыли бутерброды и пиво, он разложил бутерброд рядом с собой на кровати и поставил пиво на пол. Я спросил, были ли у него проблемы с наркотиками. Вопрос немного смутил его. «И меня это коснулось», - мягко сказал он и сделал глоток пива. «Думаю, это началось в 1949 году, когда я уволился из армии и отправился в Детройт. У меня появилось тайное желание узнать, что же всем так нравится. Я хотел быть частью толпы, влиться в течение. Кроме того, бывают случаи, когда вы просто хотите отвлечься от определенных вещей. Вы хотите убежать от либерала, консерватора, демократа, республиканца, негра или кого-то еще в вас. Просто хотите жить. Потом у меня появились проблемы с работой. Я страдал от уныния, скуки и депрессии. Постепенно вы начинаете осознавать разницу между тем, кем кажетесь себе под наркотиками и кем являетесь на самом деле. Когда я находился под влиянием, я играл ужасно, наркотик делал меня вялым и тормозил. Те выступления могли быть намного лучше. Мне было очень неловко приходить на работу в таком состоянии, и моим коллегам тоже было неловко за меня. Казалось, что я подвел себя и своих друзей - людей, которые от меня зависели. Никакой агрессии, но я мог сидеть и засыпать прямо перед говорящими со мной людьми, или просто ходить в каком-то забвении. Когда наркотики действительно овладевают тобой, ты попадаешь в совершенно другой мир - там ты не связан ни с кем, кроме других потребителей. Ты принимаешь наркотики, они принимают наркотики, и это ваши отношения - они кажутся друзьями, пока не обнаруживаешь, что они подстрекатели, воры, сутенеры или что-то такое еще. Не успеешь оглянуться, как оказываешься втянутым в какую-нибудь криминальную историю и проблемы с властями, что случилось со мной в Детройте и затем в Нью-Йорке в 1959 году. Весь день я разгуливал по городу с маленьким пакетиком героина в кармане, который я постоянно нюхал. При полном параде я решил навестить друга в отеле на Сорок девятой улице, он играл с Лайонелом Хэмптоном, и совершенно забыл об этом пакетике в кармане. Захожу в вестибюль, и вдруг кто-то тычет пистолетом мне в спину и говорит подняться наверх. Это был коп. В комнате я увидел раздетого друга, стоявшего у стены и остальных копов, прочесывающих каждый сантиметр его одежды как пылесос. Думаю, они нашли бензодиазепин - ничего хуже и не могло быть. Потом они обыскали меня и нашли пакетик, и все. Боже, я чувствовал себя так, будто завис в воздухе в той комнате, наблюдая, как все это происходит внизу с двумя типами, которых я никогда раньше не видел».

Джонс скомкал обертку от сэндвича и положил ее в пепельницу на одной из прикроватных тумб. «Они отправили меня на остров Райкерс на шесть месяцев. Было ужасно удручающе находиться взаперти со всеми этими неудачниками, попадающими туда снова и снова. Эти парни выработали систему - выходят на полгодика, ввязываются в передрягу, их арестовывают и отправляют обратно на остров Райкерс, вероятно, на ту же работу, что и раньше. Поправив здоровье на трехразовом питании они выходят, пока их снова не поймают. Но хуже всего были крысы. Я очень боюсь грызунов. Мои соседи приносили еду, конфеты и прочее в свои камеры, а по ночам приходили крысы, и я не спал полночи, отгоняя их от себя. Так что для меня это был последний раз. С тех пор я чист и намерен оставаться таким, не собираюсь разрушать себя. Я принимал наркотики не больше шести или семи месяцев за все эти годы, и в каком-то смысле я рад, что так произошло. Я извлек из этого урок. А также понял, что мне никогда не получить разрешение на работу в клубах Нью-Йорка. Я заполнял все формы снова и снова, не знаю сколько раз - ничего. В конце концов, я подал заявку от имени Рэя Джонса, Рэй - мое второе имя, и получил разрешение. Сейчас уже отменили закон об этих кабаре-картах, и это лучшая новость, которую я слышал за последние годы».

Около восьми вечера я заехал за Джонсом в «Челси» после его сна, и мы на такси поехали в Sayat Novam, армянский ресторан на Чарльз-стрит. Он выглядел отдохнувшим. На нем были темные брюки-трубочки, чистая коричневая рубашка на пуговицах без галстука и кардиган, напоминающий жилетку. «Я бы хотел, чтобы моя жена приехала на Восток, - сказал он, - но она ненавидит Нью-Йорк. Она не будет здесь жить. Она из Северной Дакоты, умная, с высшим образованием, чуткая и спокойная. А мне одиноко». Джонс рассмеялся. «Но я никогда не был одиноким, когда был ребенком. Я был самым младшим из десяти детей, и я близнец. Но когда нам с братом было восемь или девять месяцев, мы заболели коклюшем, и он умер. Его звали Элвин Рой. Я помню маленький деревянный ящик, стоящий на столе в гостиной. Я сначала сомневался, но потом нашел место, где лежал его гроб. Моя старшая сестра и самая старшая из всех детей, Оливия, утонула, когда ей было двенадцать. В конце нашей улицы было озеро, она каталась на коньках и провалилась под лед. Дети, с которыми она была, испугались и побежали домой, и моей матери никто не сказал об этом до поздней ночи, когда они пошли и нашли ее подо льдом. Оливия была очень талантлива, уже сочиняла музыку и даже давала уроки игры на фортепиано. Следующим родился мой брат Хэнк, Мелинда, Анна Мэй и Тад. Старшие - Эдит, Пол и Том. Эдит все еще живет в нашем доме в Понтиаке, у нее четверо детей. Это большой старый дом с тремя этажами и восемнадцатью комнатами.

«Мой отец приехал из Виксбурга, штат Миссисипи, и умер в 1949 году. Я помню его высоким и очень худым. Он был инспектором по лесоматериалам в General Motors и диаконом баптистской церкви, а также басом в хоре. Мне говорили, что я похож на него больше, чем другие мальчики в семье. По-моему, он был очень хорошим человеком. Его образ жизни, его прямота были примером для всех. Он любил печь. Каждое утро он вставал в четыре, спускался на кухню и готовил нам завтрак, иногда собирал нам обеды с собой. Вот он наливает кофе в эту огромную чашку, я спускаюсь, и он разрешает мне выпить пролитый кофе из блюдца. Дважды в неделю он делал большой трехслойный торт и между слоями клал желе, приготовленное мамой - тутовое, ежевичное или клубничное. Еще он пек хлеб и пряники. Мы с братом Томом брали кусок имбирного пряника, делали из него твердый шарик, я клал его в карман, а когда мы выходили, то представляли, что жуем табак. Я отламывал кусок и спрашивал Тома: «Эй, хочешь оттопыриться?» Или «Хочешь пожевать?» Он клал его себе за щеку и мы разбегались. Моя мать была большой доброй женщиной, лучшей женщиной в мире. Она всячески меня поддерживала и говорила, что нужно только определиться с тем, чего действительно хочешь, и просто сделать это. Когда я, наконец, решил, что хочу стать музыкантом, она это одобрила. Но прежде всего она старалась сделать из меня мужчину, научить заботиться о себе и выживать. Поначалу это было особенно важно для меня как музыканта. Она умерла от сердечного приступа в 1951 году. У нее было слабое сердце, но она никогда не давала себе отдыха и никогда не обращалась к врачам».

В Sayat Novam Джонс заказал пиво, яично-лимонный суп и шашлык. «Дома я никогда не сталкивался с предрассудками», - сказал он. «На самом деле, я ничего о них не знал до армии. Наши школы не были разделены, и мои отец и мать учили нас, что люди - личности, их надо судить по поступкам. Они оба приехали из Миссисипи, так что у них, должно быть, были веские причины думать иначе, но они не передали нам ничего из этого. Я вырос во времена депрессии, и, думаю, нам повезло, потому что мой отец всегда работал. Еды было много, но денег я никогда не видел. Мы не могли пойти в кино, потому что это стоило десять центов. Я гулял в лесу возле нашего дома, делал рогатки и луки со стрелами.

«Я бросил школу после десятого класса и пошел работать в General Motors в отдел грузовиков и автобусов, разгружал товарные вагоны и складывал собранные двигатели. Линия химчистки уже была мне хорошо знакома из химчистки дяди, в которой я работал когда мне было шесть или семь лет. Школа не давала мне того, чего я хотел, музыка и спорт были единственными моими интересами. Я был в команде по легкой атлетике и установил рекорды, которые не побиты до сих пор. Прыгал в высоту на шесть футов и бегал сломя голову сто ярдов за 9.5. Теперь это заняло бы девять минут.

«На барабанах я начал играть в младших классах. У меня был тренировочный пэд, палочки и учебник Пола Йодера. Книга казалась мне невероятно сложной, я не имел ни малейшего представления о длительностях. Я спросил об этом ребенка, с которым ходил в школу. Он брал частные уроки за пятьдесят центов, и я подумал, что он, должно быть, богат. Он научил меня целым, половинным и четвертным нотам, и внезапно меня осенило. Я все время ходил, считая - и-раз, и-два, и-три, и-четыре. Я прочел книгу и выучил все двадцать шесть рудиментов. Я знал ее вдоль и поперек. Меня перевели из детского школьного оркестра в старший, и через неделю я был на первом стуле. Если кто-то действительно повлиял на меня в игре на барабанах, так это директор группы Фред Н. Вейст. Он заставил меня понять, что барабан - это не просто что-то, по чему можно колотить, не кругляш для долбежки. Он сказал мне, что несвязные звуки можно послушать в автомобильной пробке, а музыка не должна быть похожей на автомобильную пробку. У нас дома была целая коллекция пластинок, я старался подыгрывать им. Выходило так себе, но я понял, насколько важно ощущать время, что это основная функция барабанщика».

Джонс попробовал суп и посыпал его перцем. «Я слушал всех барабанщиков, которых мог, на пластинках и лично. Я слушал, как Бадди Рич, скажем, выделывает что-то на пластинке, и не мог понять, как он играет по рабочему, одной или двумя руками. Когда у меня появилась возможность увидеть его с Томми Дорси, я обнаружил, что он использовал две руки. Я видел Джо Джонса с Бэйси, на записях слушал Чика Уэбба. Он играет небольшое соло в начале песни "Liza", которая была записана, думаю, около 1938 года, и она настолько мелодична, чиста и современна, что это просто невероятно. Это могло быть записано на прошлой неделе. Я слышал Сида Кэтлетта в «Salt Peanuts» с Диззи Гиллеспи и Чарли Паркером, и он был безупречным, Дэйва Тоу, Макса Роуча, Кенни Кларка и Тайни Кана. Мое знание теории расширялось. Я подумал, что многое, что барабанщики делали двумя руками, можно делать одной - например, акценты, когда левая рука находится на малом барабане, так что не нужно снимать правую руку с райд тарелки. И мне казалось, что четвертной ритм на большом барабане не всегда необходим. Что было действительно необходимо, так это поток ритма в целом. Я никогда не учился никаким трюкам, чему-нибудь пафосному - вроде жонглирования палочками или подбрасывания их в воздух. Подобные вещи противоречат моей натуре. Ведь Артур Рубинштейн не играет подбородком пассажи на пианино».

Джонс посыпал перцем шашлык и заказал еще пива. «Конечно, я учился у своих братьев Хэнка и Тада. Когда в сороковых годах Хэнк вернулся домой после гастролей с Джазом в филармонии, я долго его расспрашивал. Он рассказывал мне о всяких нюансах, вроде на что нужно обращать внимание во время выступлений, или говорил мне взять щетки и подыграть ему. Ты не представляешь, насколько многому учишься в такие моменты, а в один прекрасный момент приходит озарение. Я не часто видел Тада, пока он не присоединился к нашей группе в Детройте. И Хэнк, и Тад - сейчас штатные музыканты C.B.S., они живут в Нью-Джерси. Мы не так часто видим друг друга, но мы близки, особенно во времена трудностей, когда между нами, кажется, существует телепатия. Для меня они оба идеальны, я не знаю о них ничего плохого. Хэнк - величайший пианист в мире, а Тад - величайший трубач. У Хэнка короткие руки и пальцы, но они расправляются, как крылья, когда он играет. Что-то не так, если он не тренируется по три-четыре часа в день. Я его понимаю, ему необходима отдача.

«Примерно в 1946 году, когда мне было девятнадцать, я вылетел в Бостон с другом и моим братом Томом. Я работал там в химчистке, а затем сам поехал в Ньюарк, штат Нью-Джерси, и записался в армию. После базовой подготовки меня отправили в восьминедельную музыкальную школу в Форт-Ли, штат Вирджиния, а затем в Колумбус, штат Огайо. Часть времени я путешествовал по стране с шоу спецслужб под названием «Операция Счастье», но я был скорее рабочим сцены, чем барабанщиком. Я смотрел. Я обретал уверенность, играя на танцах. Никогда не слышал столько комплиментов и столько критики. Ребята, с которыми я выступал, относились ко мне достаточно хорошо, чтобы не отрицать мои недостатки. Они бы не сказали ничего специально, чтобы расстроить меня. Даря людям доброту, вы позволяете им расти».

Джонс сделал глоток армянского кофе, и я посмотрел на часы - начало десятого. «Нам лучше поехать в Pookie’s», - сказал он. «Хозяин немного нервный, беспокоится, если я не прихожу к десяти. Он недавно женился, может быть, поэтому. Перед своей свадьбой, шесть лет назад, я спросил свою жену - мы были довольно близки - изменится ли она потом. «О нет, нет». Боже, слова «Я объявляю вас мужем и женой» все еще звенели в комнате, когда она начала говорить мне: «Сделай это, сделай то». Он засмеялся, поднялся из-за стола и направился к выходу, шустро перескакивая ступеньки. Мы взяли такси на Чарльз-стрит.

«Мои барабаны - это моя жизнь», - сказал Джонс, упираясь головой в спинку сиденья. «Иногда то, что происходит с вами в течение дня, влияет на ваши способности и проявляется в вашей работе. Но как только я сажусь за свою установку, все неприятные мысли уходят. Я счастлив, когда играю. Музыка - это спонтанность и в то же время полный контроль. Возьмем соло. Когда я начинаю, я держу в уме структуру, вокруг которой постепенно выстраиваю абстракции и облигато. Я считаю припевы по мере продвижения, и иногда я сразу решаю, какой будет паттерн всего припева, но чаще всего пять или шесть паттернов одновременно мелькают в моей голове и я могу немного замешкаться. Главное не паниковать, тогда с легкостью перейдешь к нужному рисунку. Я представляю в голове разные формы когда солирую, как художник, который начинает рисовать. Вижу разные цвета. Тарелки - один цвет, малый барабан - другой, томы - третий. Я смешиваю их, рисую непрерывный поток. Барабаны предполагают движение, сознательное постоянное изменение звуков и уровней звука. Моя игра на барабанах может перерасти из шепота в гром. Я не осознаю длины своих соло, которые, как мне сказали, могут растягиваться на полчаса. Когда вы создаете определенный рисунок, вы остаетесь с ним, пока не дойдете до конца. Это как если бы вы отправились вечером пешком в Центральный парк и обратно. Что ж, есть много направлений, по которым вы можете двигаться: одна группа улиц ведет вверх, затем переулок, второй переулок и обратно по другой группе улиц. Вы возвращаетесь и, возможно, принимаете горячую ванну, ужинаете, читаете и ложитесь спать. Вы идете туда не для того, чтобы потеряться, а для того, чтобы сходить, вернуться и закончить прогулку».

Паб Pookie’s находился на северо-восточном пересечении улиц Гудзон и Доминик, в квартале к северу от Голландского туннеля и в квартале к югу от Half Note, бара, где подавали спагетти и играли джаз.

Джонс вышел из такси и застонал, увидев владельца паба Pookie’s, расхаживающего туда-сюда. Он остановил Джонса и начал что-то напряженно говорить ему на ухо. До меня донеслись слова «время», «поздно» и «люди внутри». Джонс мягко ответил: «А теперь, приятель, остынь. Не приставай ко мне. Когда я приезжаю, я работаю». Хозяин бросился к дверям, Джонс поднял брови и рассмеялся. Мы проследовали в паб.

Pookie’s был длинным, узким и пыльным на вид. Слева находился бар, справа - банкетки и тесные столики. В задней части, между баром и мужской комнатой на высоте двух футов над полом находилась крошечная сцена. Джонс сразу направился к ней, и остальные участники его квартета - Билли Грин, Джо Фаррелл (тенор-саксофон) и Уилбур Уэр (бас) - встали из-за стола и последовали за ним.

В ударной установке Джонса не было ничего лишнего - 18-дюймовый бас-барабан, два тома, малый барабан, две райд-тарелки и хай-хет. Он повесил свой свитер на крючок у пианино, сел и начал водить пальцами по пластикам. Подтянул малый барабан и бочку и взял палочки. Джонс посмотрел на Фаррелла, что-то сказал, отсчитал, и группа погрузилась в среднетемповый блюз.

Джонс и Сидни Кэтлетт, наверное, самые чувственные и смелые аккомпаниаторы, которых когда-либо знал джаз. Катлетт следует за подъемами и напором Джонса - ровные удары четвертями на большом барабане, легкие раз-два-три на райд-тарелке и ряд простых, гениально расставленных акцентов левой руки на малом. Его сопровождение было статным и точным. Как будто методы Катлетта и его учеников (Макс Роуч, Арт Блейки, Филли Джо Джонс) слились в одну уникальную форму. Центр ритма Джонса, столь же властного, как и Катлетт, постоянно смещается. Иногда это проявляется в его меняющихся ударах по райду, а иногда он начинает сильно давить на хай-хет. Временами на первый план выходят быстрые, совершенно непредсказуемые акценты на бас-барабане, а иногда внимание смещается на акценты левой рукой по малому, которые варьируются от четких одиночных ударов до дребезжащих. Кажется, что у каждой руки и ноги Джонса есть собственный разум, но вместе они создают непрерывный поток, одновременно создающий основу для солистов и обвивающийся вокруг них.

Фаррелл тихо начал играть блюз, а Джонс наложил легкие тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик, тик-и-тик, тик-тик на райд-тарелке, в то время как его левая рука сыграла пять ударов по малому барабану с последующими более мягкими нерегулярными движениями и дробью. Хай-хет неравномерно покачивался вверх и вниз, тихая бочка. Фаррелл разгорячился, и Джонс начал добавлять сильные удары по тарелкам, акценты на бас-барабане и сложные, взрывные фигуры левой рукой. Его громкость неуклонно росла, при этом не затмевая Фаррелла, и стало ясно, что сложный ритмический двигатель Джонса набирает обороты. Pookie’s раскачивался. В конце соло Фаррелла Джонс резко снизил интенсивность до нескольких скользящих ударов по тарелкам, которые тихим мерцанием уступили место начавшемуся фортепианному соло. Джонс отошел на задний план. Его акценты на малом барабане были легкими и свободными, а центр его усилий приходился на тарелку райд, по которой он сначала бежал слегка впереди ритма, затем сильно оттягивал, потом догонял и играл четко в ритме, перед тем как снова броситься вперед. Во время соло Уэра Джонс шептал на хай-хэте, иногда добавляя удары на бас-барабане, делая звучание Уэра жирным и уверенным. Затем вернулся Фаррелл, обменявшись с Джонсом несколькими брейками из четырех тактов, и номер завершился дрожащим римшотом.

Мимика Джонса была такой же неуловимой, как и его движения - боксерский набор из ударов, финтов и уворотов, подкрепленных устойчиво танцующими ногами. Сперва он выглядел таинственным - его глаза были закрыты, во рту зажата потухшая сигарета. Затем он открыл глаза, которые казались незрячими, и кивнул Фарреллу и Уэру. Широко улыбаясь, он зажмурился, будто почувствовав боль, и повернулся лицом к стене. Последовала медленная версия «On the Trail» из «Grand Canyon Suite» Ферде Грофе, преобразованная в интенсивный маршевый блюз. Завершился сет деликатным исполнением «Autumn Leaves». Джонс надел свитер и спрыгнул со сцены, заказал пиво, поговорил с парой поклонников и подошел к моему столику. Он вытирал голову мягким носовым платком, а его рубашка была прозрачной от пота. «Подожди, - сказал он. «Большой Джим в баре, я хочу поговорить с ним. Не знаю, чем он занимается, но он всегда при деньгах, и он поддерживает музыкантов, ходит за ними по клубам. С ним чувствуешь себя в порядке». Он подошел к бару и ударил по спине коренастого, хорошо одетого мужчину, сидящего с блондинкой. Мужчина спрыгнул со стула и между ними завязался шуточный бой. Немного подурачившись, они похлопали друг друга по спине и рассмеялись. Включился музыкальный автомат, запела Билли Холидей. Владелец громко произнес: «Вы знаете, кто это? Вы знаете, что это такое? Это Билли Холидей поет «My Yiddishe Mama». Тони Скотт, кларнетист, записал ее на вечеринке незадолго до ее смерти, напечатал на пластинке и отдал мне. Вы не встретите такой коллекции ни в одном другом музыкальном автомате мира». Хозяин убежал, и Джонс сел за стол. «Классный парень этот Большой Джим». Он сделал большой глоток пива. «Я думаю, что это будет один из тех редких вечеров, которые кажутся законченными еще до того, как начнутся, когда все слушают и слышат. Хочу сделать свою группу первоклассной, оставить след. Мне неинтересны всякие пафосные пустяки, и я думаю, мужчины, которые со мной рядом, чувствуют то же. Это сильно облегчает задачу. Тратить свое время только ради денег - не вариант, это так не работает. Джаз заразителен, никуда от этого не денешься. Если вы собираетесь играть музыку - любую музыку - вы к этому придете, со временем это чувство берет верх. Это моя первая группа, и мне нравится быть лидером. Хотя, думаю я был кем-то вроде лидера в большинстве групп, в которых играл. Барабанщик должен дирижировать».

Владелец подошел и коснулся плеча Джонса, тот поморщился. «Хорошо, мужик, хорошо», - сказал он и повернулся ко мне. «Человек хочет музыки, поможем ему».

Первый номер, построенный вокруг щеток Джонса, был быстрой версией «Softly, As in a Morning Sunrise». Фаррелл солировал на флейте, за ним последовали Грин и Уэр. Джонс орудует щетками так же, как превосходный повар венчиком - быстрыми круговыми движениями. Он начал почти беззвучно, с полирующих, скользящих, тикающих звуков малого барабана, прерываемых ударами серебристых тарелок. Медленно он наполнял этот нежный поток ударами бас-барабана и неровными, нерегулярными движениями металлической щетки на малом барабане и большом томе. Интенсивность нарастала пока звук не стал таким, будто он использует палочки, и соло закончилось. Это была короткая, идеально продуманная разминка. Группа заиграла «Night in Tunisia». Все началось очень интенсивно, и к тому времени, когда Фаррелл закончил десятиминутное соло, Джонс переключился на палочки, и Pookie’s озарился звуком. Джонса понесло. Он начал с тяжелых римшотов на малом барабане, которые разделяли ноты снова и снова, а затем перешел в покачивающиеся, грандиозные удары по райдам, сопровождаемые молниеносными триолями и нестандартными одиночными нотами на большом барабане. Меняя паттерны, он перемещал правую руку между большим и маленьким томами все быстрее, в то время как его левая рука гремела по малому барабану, а хет дребезжал и дрожал, будто на ветру. Он снова сменил рисунок и сконцентрировался на малом барабане, извлекая резкие ровные удары, сперва равномерно, а затем нерегулярно. Он постоянно менял схему, добавляя удары бас-барабана и громкие удары тома. Тарелки взорвались и разлетелись как горящие птицы. Джонс выходил за рамки простого барабанного соло. Он играл с оглушительной громкостью, и то, что он делал, превращалось в огромный катящийся шар абстрактного звука, оторванного от музыки, от реальности, от плоти и костей. Он перешагнул через традиционный подход, заменив его новым, неизвестным. Это был восторг до мурашек. Джонс снова пробирался сквозь тарелки и начал преднамеренную, то бегущую, то хромую стрельбу между малым барабаном и томами, продолжая наращивать громкость. Вдруг он закончил. Фаррелл сыграл тему, и Джонс перешел в длинную нисходящую коду, которая была продолжением его соло, сделал паузу и с грохотом обрушился на тарелки и басовый барабан.

Воцарилась оглушительная тишина. Джонс закончил свою прогулку.

Они вернулись!

Спустя 30 лет после своего появления икона семейства...13 марта исполнилось 98 лет одному из старейших артистов бренда Zildjian - ...

Настоящий музыкант тренируется каждый день. Но ведь именно качество звукоиз...

Название серии I от Zildjian происходит от турецкого слова Ilham — вдохнове...

Катарина Энрикес — музыкант, блогер и преподаватель.

Посвятив...